大学職員の採用試験を受ける前に知っておきたい大学のデータ66

目次

はじめに

大学職員の採用試験を受けるうえでは、大学業界の動向を理解しておく必要がありますが、大学業界の動向を理解するためには、大学に関する様々なデータを確認し、何となくの傾向を知っておくことで、大学業界の理解を深めることができます。

大学に関するデータについては、文部科学省等の関係機関から多くのものが示されておりますのが、その1つ1つを調べることは大変な手間と時間がかかります。

そこで、この記事では、大学業界の動向を把握することのできる基礎的な様々なのデータを取り上げ、可能な限り過去からの推移を示すようにしています。

この記事で紹介しているデータ

この記事で紹介しているデータは次のとおりです。

1 18歳人口

(1)これまでの18歳人口の推移

(2)今後の18歳人口の将来推計

2 高等教育機関の学校数

(1)大学数の推移

(2)短期大学数の推移

(3)大学・短期大学数の推移

(4)専修学校数の推移

(5)設置者別の大学数

3 高等教育機関への入学者数・進学率

(1)大学の入学者数・進学率の推移

(2)短期大学の入学者数・進学率の推移

(3)専修学校の入学者数・進学率の推移

4 私立大学の入学定員割れの状況

(1)定員割れ学校数と定員割れ率の推移

(2)入学定員充足率の分布

(3)学部系統別入学定員充足率

(4)学校規模別入学定員充足率

(5)地域別入学定員充足率

5 私立短期大学の入学定員割れの状況

(1)定員割れ学校数と定員割れ率の推移

(2)入学定員充足率の分布

(3)学科系統別入学定員充足率

(4)学校規模別入学定員充足率

(5)地域別入学定員充足率

6 グローバル化(国際化)の状況

(1)大学等が把握している協定等に基づく日本人学生の海外留学数の推移

(2)大学等が把握している協定等に基づく日本人学生の海外留学先と人数

(3)諸外国との海外留学数の比較

(4)高等教育機関に在籍する外国人留学生の推移

(5)高等教育機関に在籍する外国人留学生の国籍

(6)諸外国の学生に占める留学生の割合(学士課程相当)

(7)諸外国の学生に占める留学生の割合(修士課程相当)

(8)諸外国の学生に占める留学生の割合(博士課程相当)

(9)世界大学ランキングにおけるアジア大学の推移

(10)日本人学生の海外留学に関する障害

(11)日本人学生が海外留学を見送る要因

(12)外国人留学生の留学の目的

(13)外国人留学生の日本を留学先に決めた理由

(14)外国人留学生の卒業後の進路希望

7 社会人の学び直し(リカレント)の状況

(1)25歳以上の大学への入学者の割合

(2)30歳以上の大学院(修士課程)への入学者の割合

(3)30歳以上の大学院(博士課程)への入学者の割合

(4)大学の社会人入学者数の推移

(5)大学院の社会人入学者数の推移

8 就職率等の状況や企業が大学に求めるもの

(1)大学生の就職率の推移

(2)企業の大学への期待と大学が教育面で特に注力している点のギャップ(文系)

(3)企業の大学への期待と大学が教育面で特に注力している点のギャップ(理系)

(4)ポストドクター数の推移

(5)企業が大学・大学院に期待するもの(教育面)

(6)企業が大学・大学院教育に期待するもの(人格面)

(7)企業が大学・大学院教育に期待するもの(経験面)

9 受験生が大学選択をする際に重視する要因等

(1)高校生が進学先検討時に重視した項目

(2)高校生が大学選びで重視すること

(3)大学選択で重視した点

(4)高校生が進路を考えるうえで相談する相手

(5)保護者が重要と考える進学に関する情報

10 大学における寄附金の状況

(1)日米私立大学の収入における寄附の割合

(2)国立大学の寄附金の状況

(3)公立大学の寄附金の状況

(4)大学を設置する学校法人の寄附金の状況

(5)研究大学における寄付金の国際比較

(6)年代別寄附者の割合

(7)大学の満足度と寄付経験の関係

(8)大学に対して満足しているもの

(9)大学への誇りと寄付経験の関係

(10)大学に誇りを持つために必要なもの

11 その他

(1)授業に関連する学習時間の日米比較

(2)大学・短期大学・高等専門学校における障害のある学生数の推移

(3)女性研究者数の推移

(4)諸外国の研究者に占める女性割合

各種データの紹介

1 18歳人口

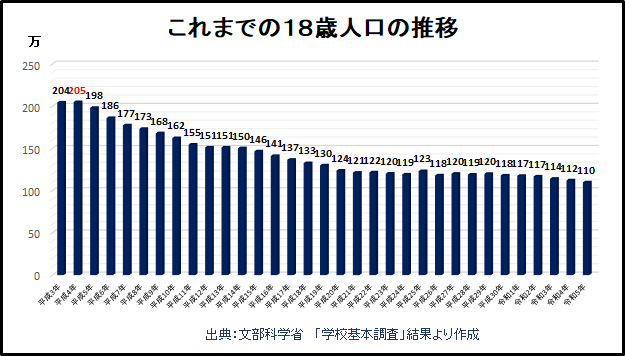

(1)これまでの18歳人口の推移

大学職員の採用試験を受けるうえでまず最初に知っておくべきデータは、「18歳人口」です。「18歳人口」については新聞やニュース等で聞いたことがあると思いますが、正確な数字を押さえておくことで、現状をしっかりと理解できるようになると思います。

「18歳人口」の直近のピークは、平成4年(1992年)の205万人となっていますが、その後、減少をし続け、令和5年(2023年)には110万人にまで減少をしています。平成4年(1992年)のピークと令和5年との差は約95万人となっています。

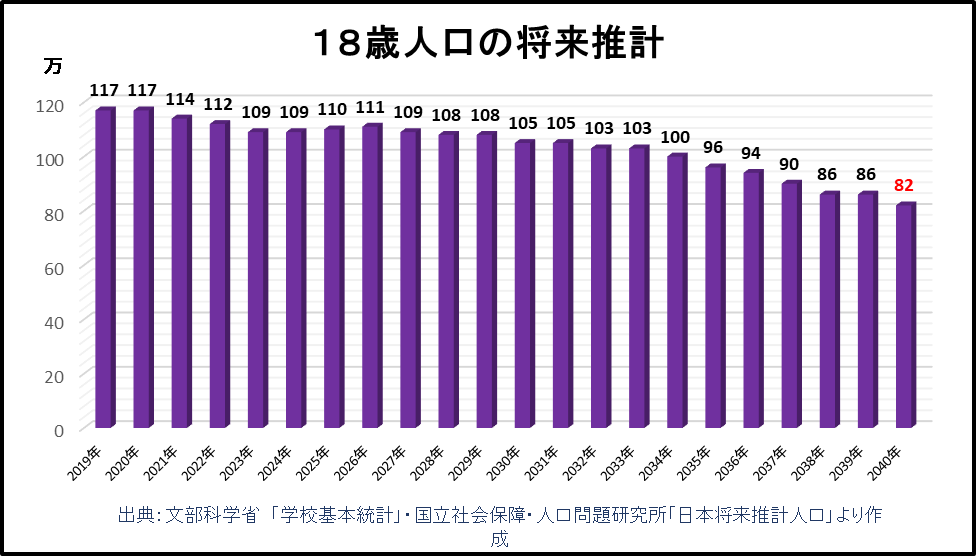

(2)今後の18歳人口の将来推計

今後の18歳人口については、2036年には100万人を下回り、2040年には82万人まで減少すると予測されています。

このように大学入学者の大部分を占める「18歳人口」が減少したことにより、大学間の競争は厳しさを増し、魅力のない大学は募集停止へと追い込まれていくことになると考えられています。

もちろん、今後、大学の数自体が増えていくのか、減っていくのかによっても競争の激しさは変わってくるのですが、この18歳人口だけを見ても厳しい状況がわかると思います。

このような状況から、現在、各大学は生き残りをかけて、学生サービスの向上、就職・キャリア支援の充実、教育の質の向上、グローバル化、社会貢献活動、多様な学生の受け入れ、寄附金獲得のための対応、大学の存在意義の発信などの様々な大学改革を行い、各大学の魅力を高める取組を進めています。

2 高等教育機関の学校数

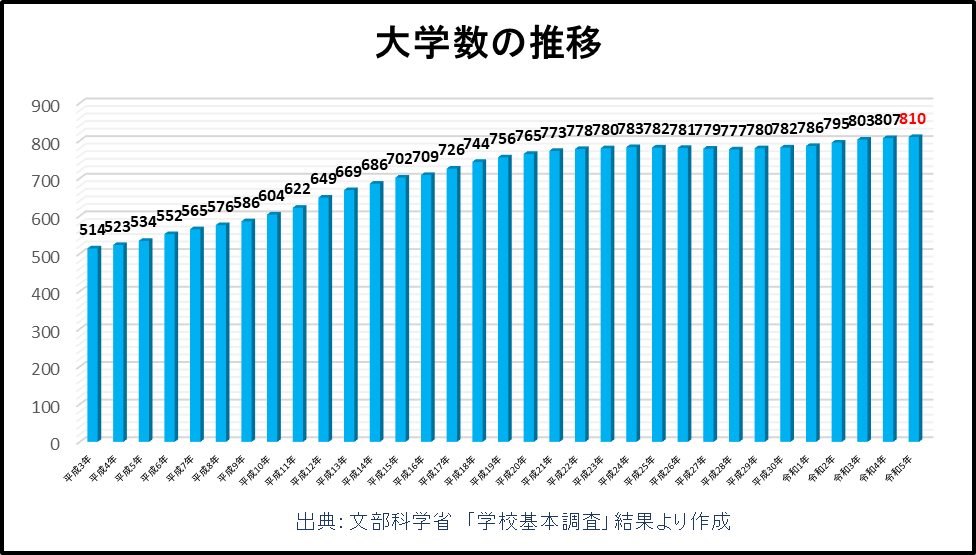

(1)大学数の推移

大学数は、平成3年(1991年)には514校でしたが、その後、増加し続け、令和5年(2023年)には810校まで増加し、過去最高の大学数となっています。

「18歳人口」については平成4年(1992年)をピークに減少し続けていますが、大学数については平成4年(1992年)以降も増加し続けていることに注目する必要があります。

一般的に「大学が多すぎる」と言われてからかなりの年月が経過しており、「いまだに大学は増えているのか」と驚いた方もいるかと思います。

しかし、大学数が増えてきた背景には、純粋な新設大学が増えたという事情もありますが、短期大学が4年制大学へ移行(短期大学が2年制の短期大学課程を廃止して4年制の大学に変更)したり、短期大学自体が減少したという事情もあります。

また、最近では、「専門職大学」という通常の大学とは異なる新たな大学が設置できることになり、これまで専門学校として運営をしていた学校が、「専門職大学」の要件を整え、「専門学校」から「大学」に移行しているケースも出てきており、このことも大学数を増やしている1つの要因になっています。

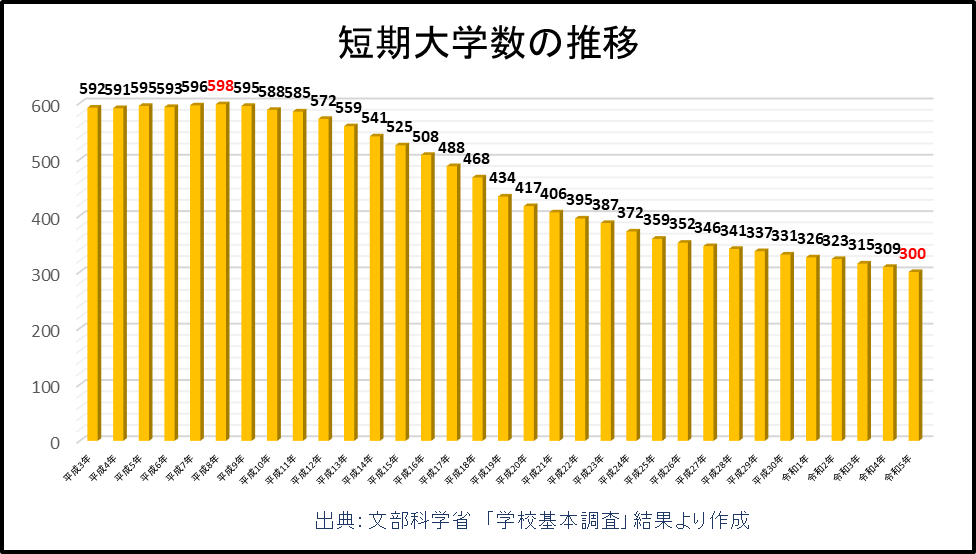

(2)短期大学数の推移

短期大学数は、平成8年(1996年)の598校をピークに減少し続け、令和5年(2023年)には300校まで減少しています。平成8年(1996年)と令和5年(2023年)の学校数を比較すると、298校もの短期大学が減少したということになります。

大学は昭和23年(1948年)から近年まで増加し続けていたのに対し、短期大学は昭和25年(1950年)から平成8年(1996年)までは増加し続けていましたが、その後、減少していくことになりました。

また、平成3年(1991年)から令和5年(2023年)の期間における大学と短期大学の増減を比較してみると、大学では296校も増加しているのに対し、短期大学では298校も減少しており、大学が増加した数と短期大学が減少した数がある程度同じ数になっていることがわかります。

大学の学校数の推移だけを見ると、大学がかなり増加したという印象がありますが、大学と短期大学の合計の学校数で考えると、そこまで大きく増加していないということがわかります。

ただし、大学と短期大学の学校数は大きく変わっておりませんが、大学のほうが入学定員を多く設定していることがあったり、18歳人口が減少していくこと、優秀な高校生は海外に留学することが増えていること等を踏まえると、大学が厳しい状況に置かれていることは間違いありません。

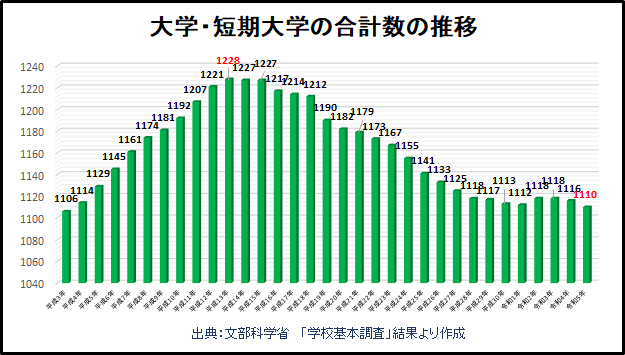

(3)大学・短期大学の合計数の推移

上記で大学と短期大学数の推移を紹介しましたので、大学と短期大学を合計した学校数の推移も見てみたいと思います。

平成3年(1991年)以降は大学の数が一気に増え、短期大学がそこまで減っていなかったため、大学と短期大学の合計数のピークは、平成13年(2001年)の1228校となっています。

その後、大学は増えているものの増える学校数が減少し、短期大学については逆に一気に減少することになり、平成3年(1991年)時点と令和5年(2023年)時点ではだいたい同じ数になっています。

また、ピーク時の平成13年(2021年)と令和5年(2023年)を比較すると、118校減少しておりますので、この点を見ると大学・短大業界が厳しくなっていることがわかると思います。

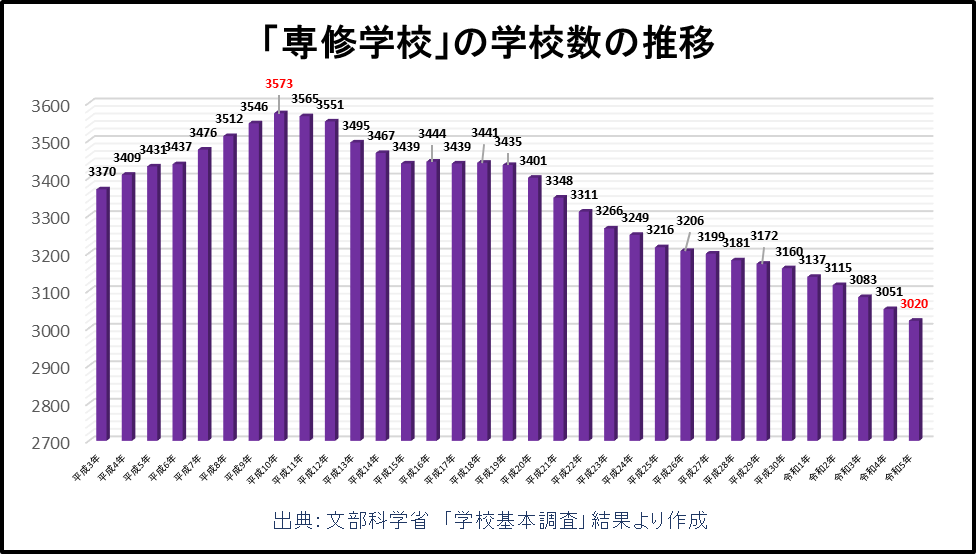

(4)専修学校の推移

次に、同じ高等教育機関である専修学校の数値についても確認しておきたいと思います。

専修学校の目的は、学校教育法において、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ること」とされており、大学や短期大学の設置趣旨とは異なりますが、大学・短期大学と重なる分野の学校があったり、4年制の専修学校も増加してきているので、大学や短期大学と競合する場合もあります。

専修学校数は、平成3年(1991年)以降は学校数が増加していましたが、平成10年(1998年)の3573校をピークにして学校数が減少することになり、令和5年(2023年)には3020校まで減少しています。ピークである平成10年(1998年)と令和5年(2023年)を比較すると、553校が減少していることになります。

学校数が減少傾向にあるというのは短期大学とかなり共通する部分があります。

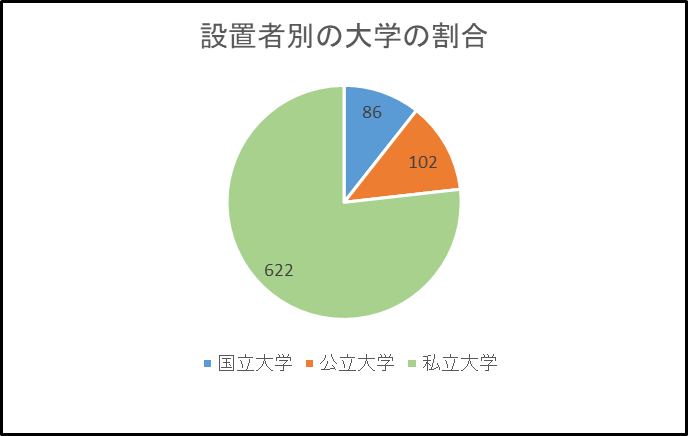

(4)設置者別の大学数

設置者の別の大学数については、国立大学が86、公立大学が102、私立大学が622となっており、私立大学が全体の約76.8%を占めている状況になります。

近年の動向としては、私立大学から公立大学に設置者を変更する動きが増えてきております。公立大学のみに着目すると、平成20年(2008年)には75校だったところ、令和5年(2023年)には102校まで増加しております。

3 高等教育機関への入学者数・進学率

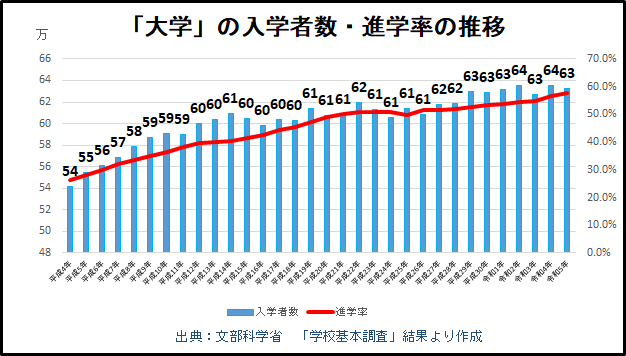

(1)大学の入学者数・進学率の推移

このデータは、学校基本調査結果で示されているデータであり、入学者には「高等学校または中等教育学校卒業後1年以上経過した後に入学した者(過年度高卒者)」も含まれているので、単純なその年の高卒者に対する入学者数・進学率ではないので、その点に注意をする必要があります。

大学の入学者数及び進学率は、平成4年(1992年)以降、徐々に増加し続け、令和5年(2023年)には約63万人(進学率57.7%)まで増加しています。

「1 18歳人口の推移」で示されているとおり、18歳人口については平成4年(1992年)をピークに減少し続けていますが、大学への進学率が上昇したことにより、これまでの大学の入学者数は増加傾向にあったということがわかります。

しかし、文部科学省等が示しているデータによると、進学率の増加はここ数年で頭うちになると予測されており、今後は大学への進学者数も減少していくものと予想されています。

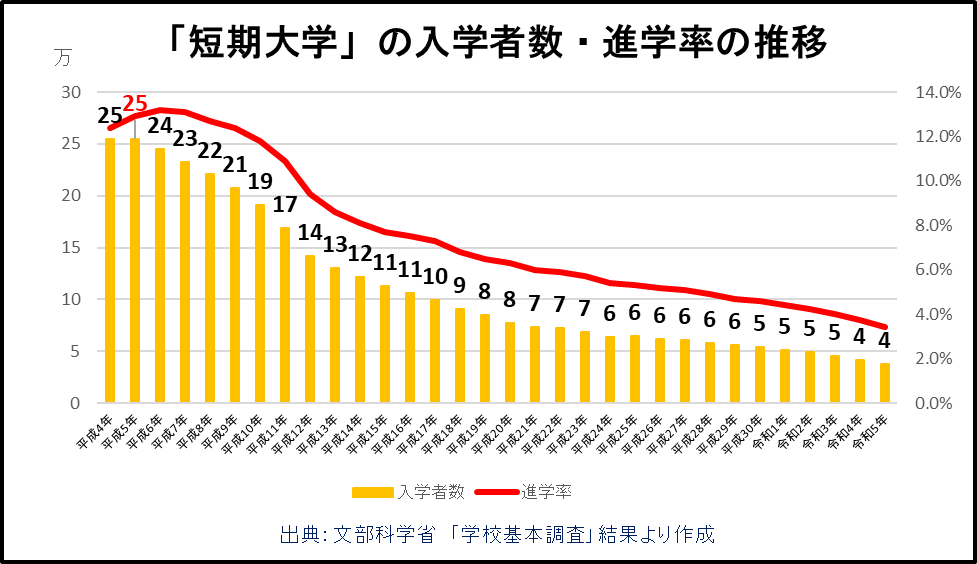

(2)短期大学の入学者数・進学率の推移

このデータは、学校基本調査結果で示されているデータであり、入学者には「高等学校または中等教育学校卒業後1年以上経過した後に入学した者(過年度高卒者)」も含まれているので、単純なその年の高卒者に対する入学者数・進学率ではないので、その点に注意をする必要があります。

短期大学の入学者数及び進学率は、平成5年(1993年)の約25万人(進学率12.9%)をピークに減少し続け、令和5年(2023年)には約3.7万人(進学率3.4%)にまで減少してきています。

入学者数については、ピークの平成5年(1993年)と令和5年(2023年)を比較すると5分の1以上にまで減少したことになります。

短期大学の学校数については、「2(2) 短期大学数の推移」で示されているとおり、平成8年(1996年)をピークに減少し続けていますが、若干時期はずれているものの、それと同様に短期大学の入学者数及び進学率についても減少し続けていることがわかります。

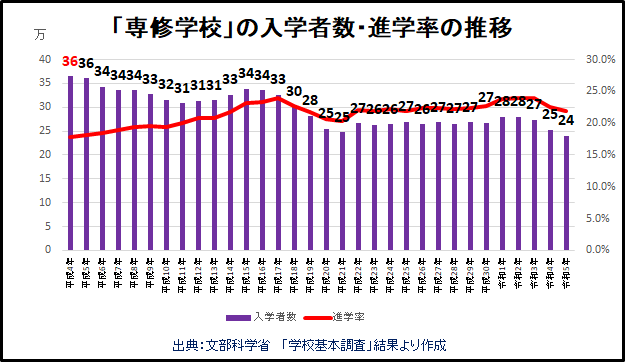

(3)専修学校の入学者数・進学率の推移

このデータは、学校基本調査結果で示されているデータであり、入学者には「高等学校または中等教育学校卒業後1年以上経過した後に入学した者(過年度高卒者)」も含まれているので、単純なその年の高卒者に対する入学者数・進学率ではないので、その点に注意をする必要があります。

専修学校の入学者数及び進学率は、平成4年(1992年)の約36万人(進学率17.8%)から徐々に減少していましたが、平成12年(2000年)以降は少し盛り返しています。

その後、平成18年(2006年)以降再び大きく減少を始めましたが、平成22年(2010年)以降は再び盛り返しており、令和5年(2023年)はやや減少し約24万人(進学率24.0%)となっています。

「2(4) 専修学校の学校数の推移」で示されているとおり、専修学校の学校数については平成10年(1998年)以降減少し続けているにもかかわらず、入学者数及び進学率については上昇する場面も見られています。

4 私立大学の入学定員割れの状況

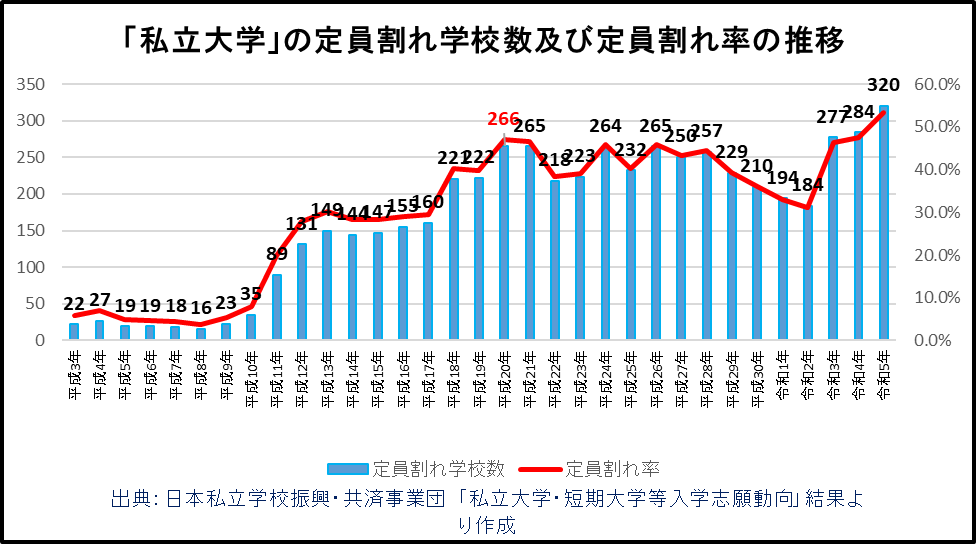

(1)定員割れ学校数と定員割れ率の推移

このデータは、日本私立学校振興・共済事業団が行った「私立大学・短期大学等入学志願動向」結果のデータとなっており、調査の対象が私立大学のみで国公立大学は対象となっていないことに注意する必要があります。

新聞やニュース等でも大学の「定員割れ」について取り上げられることも多いですが、その多くはこのデータに基づいて報道されることが多いです。

その際に、「私立大学」のみのデータであることをしっかりと理解していないと、誤った認識をもってしまうことになるので、どんなデータに基づいているかということはすごく重要になります。

私立大学の定員割れ学校数及び定員割れ率は、平成11年(1999年)の89校(定員割れ率19.8%)から急激に増加しており、平成17年(2005年)には160校(定員割れ率29.5%)まで増加しています。

その後、平成18年(2006年)の221校(40.2%)から再び増加が始まり、ピークは平成20年(2008年)の266校(47.1%)となっており、その後は盛り返す場面もありました。

ただ、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、令和3年(2021年)以降は定員割れ大学が増えており、令和5年(2023年)には320校(定員割れ率53.3%)となり、これまでで一番厳しい状況となっています。

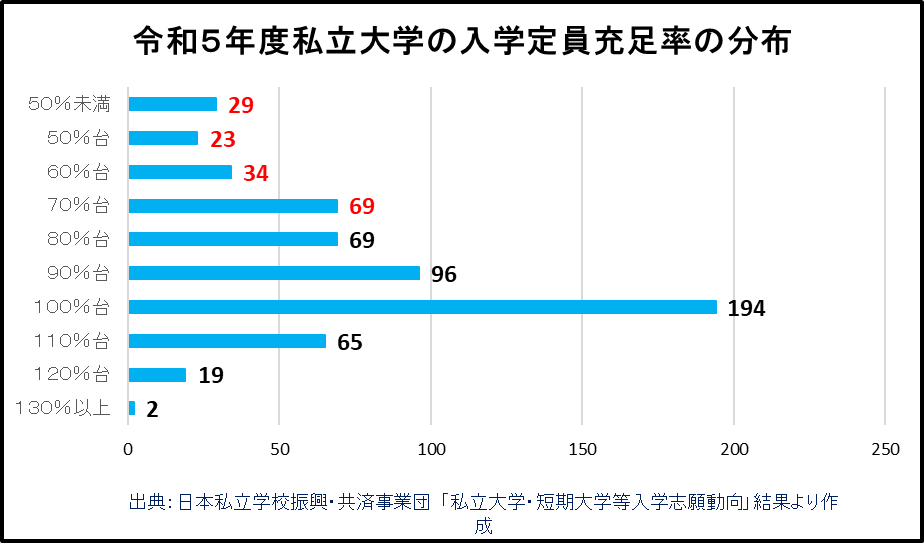

(2)入学定員充足率の分布

まず、定員割れの状況が比較的軽いと思われる入学定員に対する入学者の割合が90%台の大学は96校、80%台の大学は69校という状況になっています。

次に、定員割れの状況が深刻と思われる70%台の大学が69校、60%台の大学が34校、50%台の大学が23校とあり、定員充足率が50%台から70%台の大学は126校もあるという状況です。

最後に定員割れの状況がかなり深刻と思われる50%未満の大学についても29校あるという状況です。

新型コロナウィルス感染症の影響により、定員割れ学校数がかなり増えましたが、数だけでなく定員充足率70%未満の学校数もそれに比例して増えている状況にあります。

このように、定員割れといっても定員充足率90%台で、うまく学生を集めることができればすぐにでも定員割れから抜け出せる大学がある一方で、定員充足率70%台以下の抜本的な対策を講じないと場合によっては募集停止にまで追い込まれる危険性のある大学まで幅広くあるという状況です。

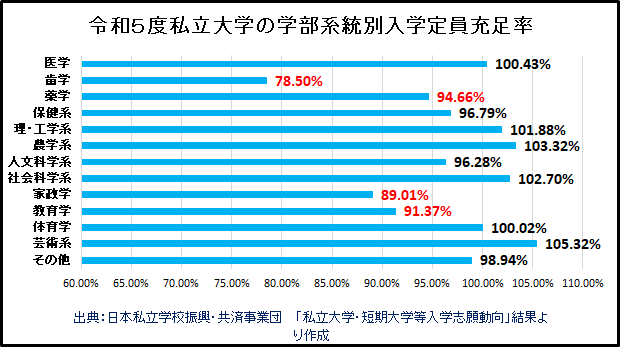

(3)学部系統別入学定員充足率

学部系統別の入学定員充足率を確認すると、「歯学」の定員充足率が78.50%と突出して低くなっており、次いで「家政学」の89.01%、「教育学」の91.37%、薬学の94.66%が厳しい状況となっています。

入学定員充足率の高い系統としては、「芸術系」、「農学系」、「社会科学系」、「理・工学系」、「医学」、「体育学」が100%を超えている状況にあります。

すべてのデータの確認方法

すべてのデータを確認するには、会員登録をすることで閲覧することができます。すべてのデータを確認したい方は、「codoc」というサイトを通じて会員登録し、「サブスクリプション購入」をしていただく必要がございます。「サブスクリプション購入」をしていただくことで、本サイトのすべての記事を閲覧することができるようになります。